人ってなんで集まるの?(より良いチームアップのために)

- Kosaku Toyoshima

- 2019年5月22日

- 読了時間: 5分

更新日:2019年11月7日

「人が集まることで交換できる『情動』は多種多様であり、そこに人は意味を見出すことができる。」by スピノザ

組織横断型のプロジェクトチームを結成して、クロスファンクショナルに課題に取り組むのだ!

と意気込んで狼煙を上げても、はじめのチームの方向感を作るところで頓挫して一向に前に進まない、なんてケース、良く見ますけどね。

そういう場合のメンバーの愚痴って、だいたい2種類あると思うんですよ。

一つは「もっと強力なリーダーシップで引っ張ってくれないと困る!」で、

もう一つは「リーダーの進め方強引過ぎてついていけない!」という、まあ、表裏の関係なんですが。

ここで、トランスフォーメーショナル・リーダーシップとかいう新しめの概念を持ち出すと非常に話がややこしくなるので笑、「チームメンバーの能力の波及範囲」という観点から、

より良いチームアップ

について構造的に考えたいと思います。

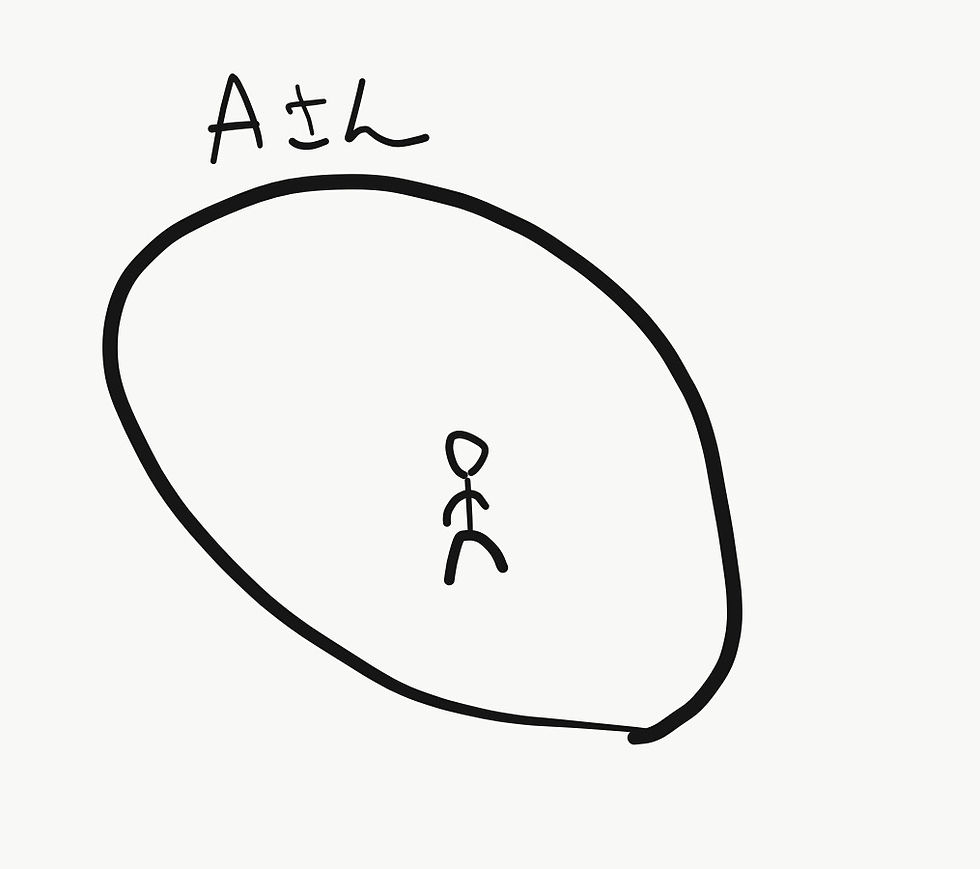

まず、とあるAさんにご登場いただきます。Aさんの周りを取り囲む線は、Aさんの能力の範囲のイメージです。

仮に3人でチームを結成するとして、Bさん、Cさんに登場頂きます。Bさん、Cさんは各々異なる専門領域を持っているイメージです。

この3人組、仮に組織の中で仕事を行っているとすると、まあジョブ・ディスクリプションというか、「組織の中で期待される役割」が出てきます。

ただ青色のこれは、「要件としての仕事」というか、「最低限これはやってね」という枠に近いイメージです。

こうすると、青枠の中で、3人の専門領域に重ならない部分が出てきます。

新人とか、若い内はがんばってまず青枠埋められるよう、学習して能力伸ばせよって、話とは思いますが笑、ある程度年齢を重ね、「向いてないことやろうとするとかえって周りに迷惑かける」というレベルになると笑、必然的に、外部委託する形になります。

普通は、この3人で青色の枠を満たしていれば、まあ業務は回るわけです。

ただ、3人それぞれが持ってる領域からすると、かなりの部分がオフセットになっちゃってるので、これは勿体無いわけですよね。

私がチームを組むとき、理想としている像はこんな感じなんですが、要はそれぞれの能力を活かしてチームのポテンシャルを最大化しよう、ってことなんですが。

ただこれ、図で書くとなんてことないですが笑、具体的にどうやるか、ってのはイメージ湧きにくいと思います。

「なんだ?たとえばもし、俳句に詳しいやつがチームに居たとしたら、契約書は全て5・7・5で表記しろって話か?」

というとちょっと違いまして、(そういう契約書見てみたいですけど笑)

チームが周りから期待されている役割を前提としながら、チームのポテンシャルを最大化する、ってことですが、まだわかりにくいですよね。

ですので、反対にこの3人の重なりがある場所から考えますと、

この緑色の部分、ここが言ってみれば

「チームたる由縁のアンカー」

で、言い換えると、「なぜ、このチームにいるのか」という理由ですね。

私としては、ここがアンカーでピンどめされている限り、メンバーはそれぞれポテンシャルを最大限に発揮して良い、という考えです。

この「なぜ、このチームにいるのか」という重なりが無い状態ってひっじょーに仕事がやりにくいと思うんですよ。

そりゃ、札束積まれて、嫌な奴らと無理やりチーム組まされて、期待されている役割をこなして、、ってビジネスライクでドライな取引はあるとは思いますが笑、その場合も「この仕事をこなせば大金が手に入る」という「理由」は一致してると思いますし笑、

ただ、その「理由」が即物的である限りは、チームは長続きしないと思います。(だって、にんげん、ですから)

スピノザ曰く、

「人はなぜ集まるのか?」

という問いへの答えは、一つには

「人が集まることで交換できる『情動』は多種多様であり、そこに人は意味を見出すことができる。」

だそうで、やっぱ、「情動」なんですよね。

人が集まってコミュニティが形成されるプロセスって、大きく、

誰かが「理由」を旗揚げし、その「理由」に共感できる人が集まってくる

とりあえず指令があってよくわからないけど集められる

なんとなく気のあう人同士で集まり合う

この3つがあると思うんですが、会社員として圧倒的に多いケースは②ですね(だって、さらりーまん、ですから)

このベン図のイメージは昔からあって、概念的にも理解はできていたんですが、

「じゃあその理由づくり、アンカーでピンどめって具体的にどうすんのよ」

って話で、

これは、このサイトでもご紹介しているFORTHイノベーションメソッドの初期段階のプロセスや、LEGO® SERIOUS PLAY®メソッドもそうですが、

基本となるのはやっぱり「自己開示」だと思うんですよね。

※逆に、自然と自己開示できるようなプロセスがチーム内にあれば、特段のメソドロジーは不要、とも言えると思います。

この自己開示のプロセス、基本のポイントは「関係した時間」と「質問の深さ」を2軸に取ると、双曲線上に「関係性が変容する閾値」が現れてきますが(良い方向、悪い方向双方に)

この閾値のスレスレを揺蕩いながら、お互いに自己開示のエクスタシーを味わいつつチーム形成していく、ってのが昨今の主流になっているように見えますが笑、このプロセスについてはまた次回。

さて、こうやって見てくると、その組織にいる「自分の中での理由」は時間とともに変わりますし、理由自体も変容しちゃったりするので、このアンカーのピンどめがなくなっちゃったら、その組織を離れるべきとき、ってことかもですね!

ではまた!

コメント