サークル・オルガニゼーション・チャート

- Kosaku Toyoshima

- 2018年6月20日

- 読了時間: 4分

更新日:2019年11月4日

フリースタイル、とか言っときながら、それって、古ぃスタイルなんじゃねえの?

フリースタイル・ファシリテーターの豊島考作です。

今回は、ちょっと変わった組織図の書き方のご紹介です。

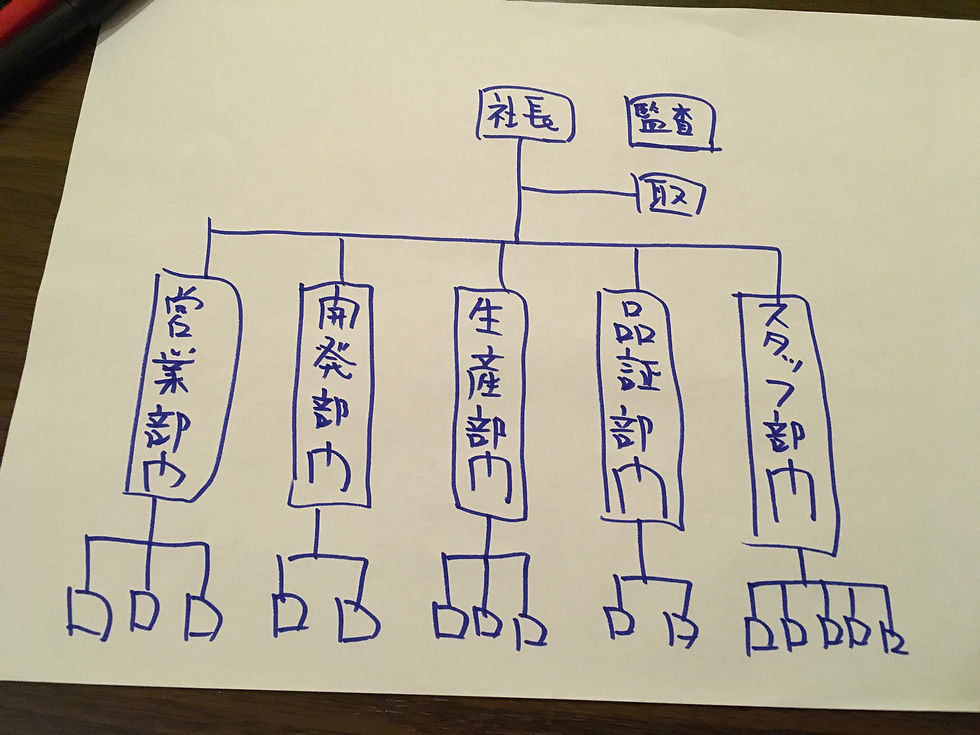

普通、組織図と言えばこんな絵が思い浮かぶのではと思います。

組織、と呼ばれるものに属している方にはお馴染み、古くは教会組織に端を発していると言われ、軍隊の組織運営とともに進化してきたと言われるアレです。

まあ、細かいこというと、一般的な組織図だと最上位に株主総会があって、、、とかかもしれませんが、ここは簡略化のため社長を一番上に持ってきます。

私も営業マン時代はよくこの手のツリーを書いてたものですが、これだとちょっとまあ、無機質というか、うん、まあ社長えらいよね、という感じです。

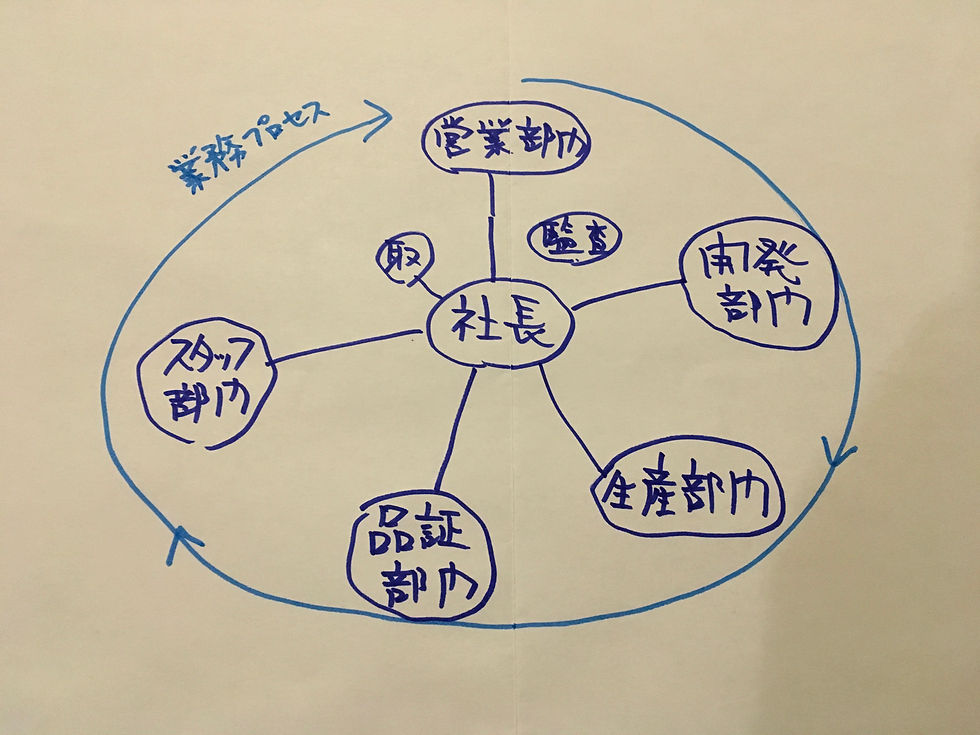

これを、地図で言うとメルカトルからモルワイデ、と言うよりは正距方位図法へ、てな感じで展開していきます。

社長、と言うか組織のトップを紙の真ん中にどーん、と置きます。

その次にえらい人たちを放射状に書いて行きます。

並び順は、例えば一例として時計回りに業務プロセスが来るようにします。

社長からの距離が同じえらい人たちのところに点線を引いて、「部門長レイヤー」みたいな層を書き込みます。

そしたら、部門長の部下の人たちを同じく放射状に書いていきます。

ここは、例えば「部長レイヤー」みたいなイメージですね。

以下同文で、課長レイヤー → 現場レイヤー みたいな形で書き進めます。

ここから本番ですが、仮に、ある開発部門の末端に私がいるとして、そこに違う色で「私」と書きます。私ここにいるよ、のマークですね。

そうしたら、仕事上関わりのある人たちをつないでいきます。この人の場合は、いろんな人とかかわりながら仕事をしているイメージになります。

仕事のつながりを描き終えたら、今度は別の色で、仕事以外のつながりを結んで行きます。例では、遊びのつながりを緑色で結んでいます。まあ、同期とか、実は一緒に釣りに行く仲とか、非公式だけど繋がってればなんでも良いと思います。

こちらが完成形になります↓

これ、3次元にしないとわかりづらいかもしれませんが笑

ツリー型の組織図よりも、組織の中での自分のつながりが感覚的に掴みやすいんではないかと思います。

まあ、「社内人脈で不足しているポイントを抑えて組織活性化を!」とかどこぞのコンサルみたいなことを言うつもりは毛頭ありませんが、こうやって描いてみると、自分が属している組織を、別の見方で捉えることができるかもしれませんので、試しにやって頂けたら、と思います。

ちなみに、ツリー型の組織図に対して、「サークル・オルガニゼーション・チャート」と適当に名前つけてますが、元々はゲーム・ストーミングで紹介されていた「ローテク・ソーシャルネットワーク」と言うゲームに着想を得て考案したものです。

「絶対似たようなことやってる人いるよなー」とか思いながらサーチしたんですが、組織論の文脈ではこれぞ!と言うものが見当たらず、まあもしかしたら情報工学とかそちらの文脈に近いのかもしれないですね。

ちなみに、「ローテク・ソーシャルネットワーク」は昔、会社の研修の余興で試したことがありまして、こんな図になります。

個人情報保護?のため画像ボカシてますけど、これは似顔絵書いてもらってそれを模造紙に貼って、「一緒に仕事したことある人」と「仕事したことないけど遊んだことある人」を違う色でつないでー、と言って書いてもらったものです。

これには事前に仕掛けというか前フリがしてあって、この研修に参加した(総勢50名)の人たちはあらかじめ5〜6人のチームに編成されてたんですが、まあお互い知らず「初めまして」モードなわけなんですよね。

ところがまあ、「知り合いの知り合いは知り合いで世間狭い」というのをこういうゲームやるとちょっと実感できたりもして、「いやー、うちの会社は部門間のつながりが薄くて、人間関係も希薄なんだよねー」とかおっしゃる方は、テキトーに50人くらいサナトリウム的な場所にぶっ込んで、こういうゲームみたいなのをやると「えっ、あの人知ってるの?早く言ってよ〜(なんかのCM風)」みたいなバイブスが出来て結構楽しいと思います。

まあ、組織なんてのはある種同質な集まりでもあり、他人の集団。今回ご紹介したゲームみたいなので共同幻想追い求める、てのも世相に合ってるのでは?と思う今日この頃です。

遍く人に、NUMBOUTDUB EXPERIENCEを、

豊島 考作

コメント